Referate

Abends trafen wir uns alle bei einer unserer Gastfamilien, um gemeinsam mehrere Referate zu hören und über verschiedene Themen zu diskutieren. Wir sprachen zunächst über die Besonderheiten des Hassaniya-Dialekts, der ca. 10 Prozent Amazigh-Wörter enthält und bei dem der Buchstabe ق wie „g“ ausgesprochen und im Arabischen mit 3 Punkten geschrieben wird. Als Beispiel für sahrauische Musik hörten und besprachen wir ein Lied von Maryam Manat al-Ḥassān.

Anschließend hörten wir ein Referat über politische Gefangene in Marokko und die Repressionen des marokkanischen Staates gegen die Sahrauis. Insgesamt geht man von ca. 30.000 politischen Gefangenen seit 1975 aus, wobei schätzungsweise aktuell noch ca. 50 inhaftiert sind, und insgesamt ca. 4.500 Verschwundenen, wobei der Verbleib von ca. 445 bis heute unklar ist.

Zum Abschluss beschäftigten wir uns mit dem Wandel der sahrauischen Identität unter Fluchtbedingungen. Da Menschen durch Flucht eine geographische, soziale, kulturelle und materielle Entwurzelung erfahren und gewohnte Handlungsstrategien nicht mehr greifen, sind sie zur Aufgabe von Gewohnheiten und Anpassung gezwungen, was zu einem Gefühl von Unsicherheit führt und das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit verstärkt. Um das Eigene zu definieren werden Abgrenzungsmechanismen verwendet, so dass Flüchtlingslager oftmals Nährboden für das Herausbilden neuer nationaler und ethischer Identitäten sind.

Das Verständnis der sahrauischen Identität setzt sich dabei aus mehreren Teilbereichen zusammen. Zum einen findet eine Rückbesinnung auf die beduinische Vergangenheit statt mit den damit assoziierten Werten wie Stärke, Mut, Ausdauer, Gastfreundschaft und Toleranz. Hierdurch wird eine Zugehörigkeit zu dem verlassenen Ort hergestellt, obwohl viele Flüchtlinge nie selbst als Nomaden gelebt und ihre Heimat nie kennengelernt haben.

Ein toleranter, fortschrittlicher und offener Islam wird als Grundlage sahrauischer Identität angesehen und es kommt zu einer Abgrenzung von den Glaubenspraxen anderer muslimischer Länder, die als konservativ empfunden werden.

In der Fremd- und Selbstwahrnehmung gelten die Sahrauis als arabisches Volk. Gleichzeitig findet eine deutliche Abgrenzung zu den Mauretaniern statt sowie zu den Marokkanern aufgrund der Sprache und verschiedenen materiellen Merkmalen (wie Kleidung, Essen, Musik und Kunsthandwerk).

Anderseits drückt sich der Wunsch nach Zugehörigkeit zu den aktuellen Aufenthaltsorten durch die Einrichtung mit materiellen Gütern aus, wie z.B. der Veränderung der privaten Wohnräume, dem Erwerb neuer technischer Geräte wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Handys oder dem Besitz von Fahrzeugen. Diese erworbenen Güter können einerseits Zugehörigkeit und Anpassung symbolisieren, andererseits aber auch Teil von sozialen Abgrenzungsmechanismen sein, weil Produkte mit den produzierenden Gesellschaften in Verbindung gebracht und entsprechend konnotiert werden.

Zudem erfahren junge Sahrauis aufgrund von Bildungs- und Arbeitsmigration ins Ausland lange Zeiten der Abwesenheit von Familie und Flüchtlingslagern. Je nach Lebensstandard und –bedingungen des Aufnahmelandes, Aufenthaltsdauer und Alter des Jugendlichen, stoßen Rückkehrer aufgrund großer Unterschiede zwischen politischen, kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Anschauungen der Aufnahmeländer und der Flüchtlingslager auf Schwierigkeiten bei der Reintegration in die Herkunftsgesellschaft.

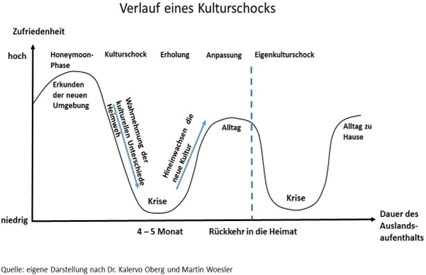

Dabei zeigt sich häufig ein typischer Verlauf eines Kulturschocks, der anhand folgender Grafik verdeutlicht werden kann:

Zurück zu Tag 7